|

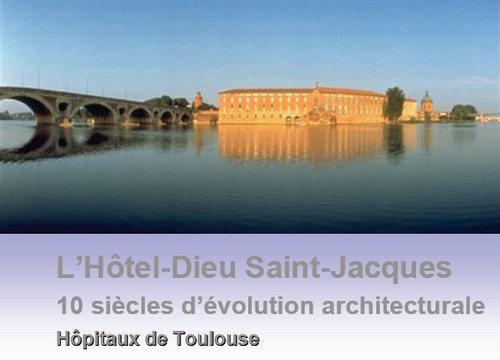

Histoire de L’Hôtel-Dieu Saint-Jacques

Siège des Hôpitaux de Toulouse, l’Hôtel-Dieu Saint-Jacques abrite

depuis les années quatre-vingt les directions centrales du CHU et, à ce titre,

assure une mission politique, économique, sociale et stratégique. Dans ce

contexte, l’Hôtel-Dieu Saint-Jacques a pour vocation de développer des relations

de partenariat avec de nombreux acteurs de la vie scientifique, économique et

culturelle, au plan régional et international.

L’Hôtel-Dieu Saint-Jacques est aussi le siège de l’Institut

européen de télémédecine et abrite le Centre européen de recherche sur la peau

et les épithéliums de revêtement CERPER (groupe Pierre Fabre).

Emblème d’une histoire hospitalière et régionale à l’inépuisable

richesse, l’Hôtel-Dieu Saint-Jacques, au cœur de la vie toulousaine, est un site

protégé et classé au patrimoine national.

Il fait régulièrement l’objet de restaurations, grâce à la

participation de la DRAC, des Hôpitaux de Toulouse et de l’association des Amis

de l’Hôtel-Dieu Saint-Jacques et de La Grave.

En 2000, l’Hôtel-Dieu

Saint-Jacques est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO

(Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle).

L’Hôtel-Dieu

Saint-Jacques

Berceaux des soins, l’Hôtel-Dieu Saint-Jacques et l’Hôpital Saint-Joseph

de La Grave près des berges de la Garonne représentent l’un des patrimoines

historiques les plus prestigieux de la ville de Toulouse. Ils sont les témoins

des valeurs humaines et professionnelles qui ont fondé la tradition et la

culture de l’Hôpital.

Berceaux des soins, l’Hôtel-Dieu Saint-Jacques et l’Hôpital Saint-Joseph

de La Grave près des berges de la Garonne représentent l’un des patrimoines

historiques les plus prestigieux de la ville de Toulouse. Ils sont les témoins

des valeurs humaines et professionnelles qui ont fondé la tradition et la

culture de l’Hôpital.

Le devenir des Hôtels-Dieu fait actuellement l’objet

d’un débat dans le cadre du plan de modernisation des établissements "Hôpital

2007" et notamment avec la fermeture d’une dizaine d’hôtels-Dieu à l’horizon

2010-2012.

Un colloque sur ce thème a été organisé au Sénat par

la Société Française d’Histoire des Hôpitaux afin de suggérer des pistes de

réflexion en croisant les expériences marquantes de tranformation menées en

France et dans d’autres pays européens. Vous pouvez consulter le document

présenté par le CHU de Toulouse au Sénat les 3 et 4 février 2006 sur la

reconversion de l’Hôtel-Dieu Saint-Jacques.

Définition de L’Hôpital médiéval

occidental

A la différence de l’Antiquité, sur le plan de l’esprit,

le Moyen-Age chrétien applique le principe de la charité évangélique qui inspire

la conception de l’hôpital, création originale du Christianisme (les Hôpitaux

sont une invention de l’Eglise dans l’Empire Byzantin au IVème siècle de notre

ère). Les hôpitaux chrétiens sont les précurseurs des soins universels (mais

pour les catholiques seulement jusqu’en 1789) et gratuits pour les pauvres. Il

n’attend de l’hospitalisé pauvre rien en contrepartie : la charité est le

maître-mot au Moyen-Age (celui d’« assistance », à connotation laïque, sera

celui du XVIIIème siècle). Cependant, à défaut de soins efficaces aux corps,

c’est surtout l’âme qui doit être sauvée.

Les fondateurs d’hôpitaux ne

concevront pas d’établissements sans prêtres, sans secours religieux. L’évêque

est au centre de l’organisation de la charité ; il a le droit d’inspecter les

établissements charitables de son diocèse et d’exiger des comptes de leurs

administrations.

Les hôpitaux médiévaux sont des fondations [1]. L’administration est nommée par le fondateur.

Chaque hôpital ainsi créé possède un patrimoine indépendant (il peut acquérir,

aliéner), il est autonome, possède sa propre personnalité juridique, est sous le

contrôle de l’évêque seul jusqu’au XIVème siècle, puis est de plus en plus

laïcisé.

Peu nombreux jusqu’au XIème siècle, les hôpitaux vont surtout se

développer au XIIème siècle et s’épanouir au XIIIème siècle dans les villes avec

les hôtels-Dieu situés sur les itinéraires des pèlerins, généralement à l’entrée

des ponts franchissant les fleuves.

L’Hôtel-Dieu Saint-Jacques n’est pas le premier établissement dont

on conserve la trace à Toulouse : Construit en 1080 l’Hôpital Saint-Raymond est

le premier établissement hospitalier de la ville dont il reste une trace dans le

bâti ; il a été édifié au niveau de la plus importante étape du chemin de

Saint-Jacques de Compostelle : Saint-Sernin. En 1633, le mémorialiste Guillaume

Catel répertorie 30 établissements hospitaliers.

Voir aussi : le rôle de l’Hôtel-Dieu Saint-Jacques dans le

pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle pour davantage d’informations sur les

petits établissements hospitaliers du Moyen-Age.

[1] donation à une église déterminée avec charge d’accomplir à

perpétuité, d’après les vues du donateur, l’œuvre arrêtée par

lui

La

genèse de l’Hôpital Saint-Jacques « du-bout-du-pont »

1130-1140, attestation de l’existence de l’Hôpital

Sainte-Marie de la Daurade, rive gauche de la Garonne, (avant lui existait « la

charité Sainte-Marie ») grâce à un legs d’un prieur [1] Bénédictin de la Daurade (Hospitale Beate

Mariae). Cet établissement répond à l’augmentation nécessaire des capacités

d’accueil pour les malades et les pèlerins venant de la route d’Auch ; cet

établissement charitable est alors considéré comme bien d’église, privilégié et

protégé comme tel.

1141, le Comte Alphonse Jourdain autorise la construction

d’un pont, le Pont de la Daurade, entre l’Hôpital Sainte-Marie et le Couvent de

la Daurade. Ce pont va servir pendant cinq siècles. C’est sa dernière pile que

l’on peut voir aujourd’hui accolée à l’Hôtel-Dieu. 1141, le Comte Alphonse Jourdain autorise la construction

d’un pont, le Pont de la Daurade, entre l’Hôpital Sainte-Marie et le Couvent de

la Daurade. Ce pont va servir pendant cinq siècles. C’est sa dernière pile que

l’on peut voir aujourd’hui accolée à l’Hôtel-Dieu.

1225-1227, grâce au legs

d’un terrain par Arnaud d’Aragon, prieur de la Daurade, un nouvel établissement

charitable est édifié pour recevoir les nécessiteux : l’Hôpital Nouvel ou Novel

(du nom de leurs architectes Rosergio et Bertrand de Novelo), bâti sur pilotis

de chêne, plus vaste que son voisin l’Hôpital Sainte-Marie auquel il sera

associé en 1313. 1225-1227, grâce au legs

d’un terrain par Arnaud d’Aragon, prieur de la Daurade, un nouvel établissement

charitable est édifié pour recevoir les nécessiteux : l’Hôpital Nouvel ou Novel

(du nom de leurs architectes Rosergio et Bertrand de Novelo), bâti sur pilotis

de chêne, plus vaste que son voisin l’Hôpital Sainte-Marie auquel il sera

associé en 1313.

1257, date considérée comme celle de la fondation officielle

de l’Hôpital Saint-Jacques avec un nouvel acte de donation du prieur de la

Daurade Bertrand de Saint-Géniès le 5 janvier : « officiellement confié aux

membres et bayles de la confrérie Saint-Jacques ». 1257, date considérée comme celle de la fondation officielle

de l’Hôpital Saint-Jacques avec un nouvel acte de donation du prieur de la

Daurade Bertrand de Saint-Géniès le 5 janvier : « officiellement confié aux

membres et bayles de la confrérie Saint-Jacques ».

1313, l’Hôpital Sainte-Marie

de la Daurade et l’Hôpital Nouvel sont réunis pour former l’Hôpital

Saint-Jacques du Bout-du-Pont, qui ne cessera par la suite de s’agrandir. Des

voûtes et des arcs vont relier matériellement les deux bâtiments en

1560. 1313, l’Hôpital Sainte-Marie

de la Daurade et l’Hôpital Nouvel sont réunis pour former l’Hôpital

Saint-Jacques du Bout-du-Pont, qui ne cessera par la suite de s’agrandir. Des

voûtes et des arcs vont relier matériellement les deux bâtiments en

1560.

[1] supérieur d’un prieuré (communauté religieuse non érigée en

abbaye)

1ère

restructuration Hôpital Saint-Jacques : XIV° et XVI° siècle

- 1333, en janvier de cette année, on recense

22 religieuses travaillant à l’Hôpital Saint-Jacques : ce sont les Sœurs de la

Daurade.

1398, le testament d’Arnaud d’Avignon mentionne 14 hôpitaux

et 3 léproseries à Toulouse... 1 siècle plus tard, on mentionnera 24

établissements hospitaliers et en 1515 deux arrêts du Parlement réduisent à 5 le

nombre des petits hôpitaux. 1398, le testament d’Arnaud d’Avignon mentionne 14 hôpitaux

et 3 léproseries à Toulouse... 1 siècle plus tard, on mentionnera 24

établissements hospitaliers et en 1515 deux arrêts du Parlement réduisent à 5 le

nombre des petits hôpitaux.

1528, l’Hôpital Saint-Jacques bénéficie de

plusieurs agrandissements jusqu’en 1541. 1528, l’Hôpital Saint-Jacques bénéficie de

plusieurs agrandissements jusqu’en 1541.

1540, le Parlement, devant les nuisances

causées par la dissémination d’une multitude d’Hôpitaux dans la cité et les

faubourgs, décide d’en réduire le nombre, qui passe de 30 en 1473 à 5 en 1540,

et de les placer sous une administration commune située à l’Hôpital

Saint-Jacques du-bout-du-pont. Après la « restructuration », celui-ci est obligé

de recueillir les enfants abandonnés, dont la charge était jusqu’alors celle de

l’Hôpital du Taur. 1540, le Parlement, devant les nuisances

causées par la dissémination d’une multitude d’Hôpitaux dans la cité et les

faubourgs, décide d’en réduire le nombre, qui passe de 30 en 1473 à 5 en 1540,

et de les placer sous une administration commune située à l’Hôpital

Saint-Jacques du-bout-du-pont. Après la « restructuration », celui-ci est obligé

de recueillir les enfants abandonnés, dont la charge était jusqu’alors celle de

l’Hôpital du Taur.

1541, François 1er, dans ses lettres patentes, arrête le

projet de construction d’un nouveau pont en remplacement de celui de la Daurade

dont les crues emportent périodiquement les arches ; de plus, ce pont ne

suffisait plus à assurer le passage des nombreux pèlerins de Saint-Jacques de

Compostelle. 1541, François 1er, dans ses lettres patentes, arrête le

projet de construction d’un nouveau pont en remplacement de celui de la Daurade

dont les crues emportent périodiquement les arches ; de plus, ce pont ne

suffisait plus à assurer le passage des nombreux pèlerins de Saint-Jacques de

Compostelle.

1554, l’Hôpital Saint-Jacques devient Maison-Dieu ou

Hôtel-Dieu, c’est alors l’hôpital le plus important de la ville, il est

transformé, agrandi et la chapelle remise à neuf. 1554, l’Hôpital Saint-Jacques devient Maison-Dieu ou

Hôtel-Dieu, c’est alors l’hôpital le plus important de la ville, il est

transformé, agrandi et la chapelle remise à neuf.

Le Pont de la Daurade,

devenu Pont Couvert (parsemé de boutiques), est de plus en plus fragilisé par

les inondations de la Garonne, fréquentes à Toulouse. Devenu de moins en moins

sûr, on commence en 1554, après l’autorisation royale de François 1er, à

construire un nouveau pont : le Pont Neuf. Son édification a duré presque un

siècle ; long de 230 mètres, il est ouvert à la circulation en 1632.

La vie

de l’Hôtel-Dieu est en effet depuis toujours rythmée par la Garonne, avec par

exemple le lavage du linge de l’hôpital qui s’effectuait sur un radeau accroché

au niveau du fleuve.

La batellerie y est nombreuse et les bâtiments de

l’Hôtel-Dieu sont d’ailleurs souvent abîmés par les erreurs de pilotage des

bateaux accostant vers les deux portes sous l’hôpital.

1574, le 7 février, un

incendie anéantit une grande partie de l’Hôtel-Dieu. 1574, le 7 février, un

incendie anéantit une grande partie de l’Hôtel-Dieu.

L’Hôtel-Dieu

Saint-Jacques au XVII° siècle

Les

bienfaiteurs des hospices

Pendant le XVIème siècle et tout au long du XVIIIème siècle, les

bienfaiteurs des hospices, souvent très généreux, ont été nombreux à faire don

ou legs de tout ou partie de leurs biens sous forme matérielle ou pécuniaire.

Leurs portraits vont, pendant quatre siècles, orner les grandes salles des

malades, les salles d’honneur et les couloirs des hospices. En 1869, Hyacinthe

Carrère, pour la rédaction de son guide des étrangers dans Toulouse, visita les

hôpitaux et maisons de charité de la ville et dressa un inventaire des portraits

de bienfaiteurs qu’il y a trouvé. Il a identifié 298 tableaux avec dédicace

représentant 253 personnages (plusieurs personnes ayant leur image dans deux ou

même trois établissements). En ce qui concerne les portraits de bienfaiteurs

illisibles (abîmés) ou même en bon état mais sans dédicace, Carrère parle d’un

« très grand nombre » (sic) d’œuvres...Les historiens pensent qu’il n’a

certainement pas utilisé ce terme pour quelques dizaines de tableaux seulement.

On peut alors estimer qu’en 1869 il devait y avoir plus de 500 portraits au

total. Les 298 tableaux identifiés étaient détenus par 10 établissements ; parmi

eux l’Hôtel-Dieu en abritait 138 et la Grave 79.

Pendant le XVIème siècle et tout au long du XVIIIème siècle, les

bienfaiteurs des hospices, souvent très généreux, ont été nombreux à faire don

ou legs de tout ou partie de leurs biens sous forme matérielle ou pécuniaire.

Leurs portraits vont, pendant quatre siècles, orner les grandes salles des

malades, les salles d’honneur et les couloirs des hospices. En 1869, Hyacinthe

Carrère, pour la rédaction de son guide des étrangers dans Toulouse, visita les

hôpitaux et maisons de charité de la ville et dressa un inventaire des portraits

de bienfaiteurs qu’il y a trouvé. Il a identifié 298 tableaux avec dédicace

représentant 253 personnages (plusieurs personnes ayant leur image dans deux ou

même trois établissements). En ce qui concerne les portraits de bienfaiteurs

illisibles (abîmés) ou même en bon état mais sans dédicace, Carrère parle d’un

« très grand nombre » (sic) d’œuvres...Les historiens pensent qu’il n’a

certainement pas utilisé ce terme pour quelques dizaines de tableaux seulement.

On peut alors estimer qu’en 1869 il devait y avoir plus de 500 portraits au

total. Les 298 tableaux identifiés étaient détenus par 10 établissements ; parmi

eux l’Hôtel-Dieu en abritait 138 et la Grave 79.

Aujourd’hui, l’Hôtel-Dieu

ne possède plus que 21 portraits de bienfaiteurs et la Grave 1...aucun antérieur

au XVIIIème siècle.

L’Hôtel-Dieu

sous l’Ancien Régime, fin XVII° et XVIII° siècle

Du Moyen-Age à la Révolution, l’Hôpital fonctionne sur le mode d’une

fondation, en institution autonome, placé sous l’autorité de l’Archevêque, des

Capitouls et des membres du Parlement Royal. Des règlements très précis fixent

les conditions d’admission et de séjour des malades et des incurables.

L’Hôtel-Dieu est un lieu de soins charitable, mais strictement réservé aux

malades catholiques et interdit aux mendiants.

Du Moyen-Age à la Révolution, l’Hôpital fonctionne sur le mode d’une

fondation, en institution autonome, placé sous l’autorité de l’Archevêque, des

Capitouls et des membres du Parlement Royal. Des règlements très précis fixent

les conditions d’admission et de séjour des malades et des incurables.

L’Hôtel-Dieu est un lieu de soins charitable, mais strictement réservé aux

malades catholiques et interdit aux mendiants.

1641, les émules toulousains

de Saint-Vincent de Paul fondent la Compagnie du Saint-Sacrement qui créent

plusieurs œuvres caritatives : orphelinats, « bouillons des pauvres », ateliers

de Charité etc ... 1641, les émules toulousains

de Saint-Vincent de Paul fondent la Compagnie du Saint-Sacrement qui créent

plusieurs œuvres caritatives : orphelinats, « bouillons des pauvres », ateliers

de Charité etc ...

1685, un édit de Louis XIV interdisant le vagabondage

interdit aussi, par extension, le pèlerinage. 1685, un édit de Louis XIV interdisant le vagabondage

interdit aussi, par extension, le pèlerinage.

1689, arrivée de

l’Ile-de-France des filles de la Charité de Saint-Vincent de Paul. Pour deux

siècles et demi, 24 « Sœurs Grises » (nom inspiré de la couleur de leur robe de

bure) ou « Sœurs de Saint-Vincent de Paul » prennent leur fonction à

l’Hôtel-Dieu. Elles ne vont le quitter que lorsque la science médicale (la

professionnalisation des soins) va remplacer le principe de charité dans

l’hospitalisation. Leurs « cornettes blanches » (leur coiffe) disparaissent en

1964. 1689, arrivée de

l’Ile-de-France des filles de la Charité de Saint-Vincent de Paul. Pour deux

siècles et demi, 24 « Sœurs Grises » (nom inspiré de la couleur de leur robe de

bure) ou « Sœurs de Saint-Vincent de Paul » prennent leur fonction à

l’Hôtel-Dieu. Elles ne vont le quitter que lorsque la science médicale (la

professionnalisation des soins) va remplacer le principe de charité dans

l’hospitalisation. Leurs « cornettes blanches » (leur coiffe) disparaissent en

1964.

La dernière Sœur quitte l’Hôpital au début des années 1980.

1692, le 26

septembre, le chanoine [1] de Saint-Etienne, Jean de Rudelle, donne par

testament 20 000 livres en rentes pour fonder un hôpital destiné à accueillir

les pauvres ayant des maladies incurables, ce qui va devenir entre 1702 et 1717

l’aile gauche de l’Hôtel-Dieu, du côté de la rue Viguerie. L’ensemble des

bâtiments a alors la forme d’un « U » ouvert sur le Pont Neuf. 1692, le 26

septembre, le chanoine [1] de Saint-Etienne, Jean de Rudelle, donne par

testament 20 000 livres en rentes pour fonder un hôpital destiné à accueillir

les pauvres ayant des maladies incurables, ce qui va devenir entre 1702 et 1717

l’aile gauche de l’Hôtel-Dieu, du côté de la rue Viguerie. L’ensemble des

bâtiments a alors la forme d’un « U » ouvert sur le Pont Neuf.

Les

incurables allaient enfin être admis à l’Hôtel-Dieu et allaient pouvoir vivre

dans des quartiers décents.

1716, construction du grand escalier

d’honneur et d’une verrière à l’Italienne qui prend le jour sur la Garonne et

surplombe l’arche restante de l’ancien Pont de la Daurade. 1716, construction du grand escalier

d’honneur et d’une verrière à l’Italienne qui prend le jour sur la Garonne et

surplombe l’arche restante de l’ancien Pont de la Daurade.

1727, septembre, une

inondation ravage le cimetière de l’Hôtel-Dieu et provoque la mort de 52

religieuses du Couvent des Bons Pasteurs. Le Roi accorde, pour réparation des

dommages, 727 livres à l’Hôtel-Dieu et 2430 à la Grave également touché. 1727, septembre, une

inondation ravage le cimetière de l’Hôtel-Dieu et provoque la mort de 52

religieuses du Couvent des Bons Pasteurs. Le Roi accorde, pour réparation des

dommages, 727 livres à l’Hôtel-Dieu et 2430 à la Grave également touché.

1729, le 27

décembre, un arrêt du Parlement de Toulouse institue à l’Hôtel-Dieu la

création d’une maternité (notion inconnue avant 1705). Pendant longtemps, les

accouchements à l’Hôtel-Dieu étaient interdits. 1729, le 27

décembre, un arrêt du Parlement de Toulouse institue à l’Hôtel-Dieu la

création d’une maternité (notion inconnue avant 1705). Pendant longtemps, les

accouchements à l’Hôtel-Dieu étaient interdits.

Il faut attendre la

Révolution Pasteurienne pour remédier aux infections puerpérales qui

atteignaient des proportions énormes.

D’autres missions sont confiées à

l’Hôtel-Dieu : l’hospitalisation des vérolés des deux sexes et des scorbutiques.

1749, Louis XV signe des lettres patentes des statuts

améliorant la position hospitalière de l’Hôtel-Dieu. 1749, Louis XV signe des lettres patentes des statuts

améliorant la position hospitalière de l’Hôtel-Dieu.

en 1759, 1770 et 1772 trois

inondations amènent l’eau jusqu’au premier étage de l’Hôtel-Dieu, ce qui

détériore les bâtiments. en 1759, 1770 et 1772 trois

inondations amènent l’eau jusqu’au premier étage de l’Hôtel-Dieu, ce qui

détériore les bâtiments.

1774, les premiers grands poêles à bois

sont installés dans les salles. Jusqu’à cette date, pour avoir chaud (mais pas

seulement, aussi par nécessité), les malades étaient placés à trois ou quatre

par lit. 1774, les premiers grands poêles à bois

sont installés dans les salles. Jusqu’à cette date, pour avoir chaud (mais pas

seulement, aussi par nécessité), les malades étaient placés à trois ou quatre

par lit.

1779, à partir de cette date, des notables laïcs de la ville

de Toulouse vont pouvoir assumer la charge de directeur dans les hospices ;

fonction n’appartenant jusque là qu’à des ecclésiastiques. « Une charge lourde

mais très prisée » nous disent les historiens. Cette charge devient

exclusivement laïque à la Révolution. 1779, à partir de cette date, des notables laïcs de la ville

de Toulouse vont pouvoir assumer la charge de directeur dans les hospices ;

fonction n’appartenant jusque là qu’à des ecclésiastiques. « Une charge lourde

mais très prisée » nous disent les historiens. Cette charge devient

exclusivement laïque à la Révolution.

1789, si la Révolution n’a pas engendré de

troubles importants à Toulouse (disparition du Capitoulat en décembre), elle a

en revanche des répercussions très importantes sur la gestion et

l’administration des hôpitaux. 1789, si la Révolution n’a pas engendré de

troubles importants à Toulouse (disparition du Capitoulat en décembre), elle a

en revanche des répercussions très importantes sur la gestion et

l’administration des hôpitaux.

Originellement destiné à accueillir tous les pauvres malades

catholiques et pèlerins qui se présentaient à ses portes, blessés, fiévreux,

galeux, « malades de la pierre » etc..., l’Hôtel-Dieu prend en charge

progressivement de nouvelles populations : les femmes et les enfants (XVIIème et

XVIIIème siècles) ; les vérolés et les scorbutiques (XVIIIème siècle). Il change

même de nom. La Révolution va contraindre « l’Hospice de l’Humanité » à accepter

tous les malades.

[1] prêtre ou clerc faisant partie d’un Chapitre, une réunion de

moines, au début de laquelle on lisait un chapitre de la Règle

L’Hôtel-Dieu

dans la tourmente Révolutionnaire, fin XVIII° siècle

En 1792, Toulouse est Jacobine ... et entourée de campagnes royalistes.

La ville s’enfonce dans la crise économique et sociale post-révolutionnaire,

l’anarchie règne dans les hôpitaux, elle culmine en 1796 et va se poursuivre

jusqu’en 1802. Le changement Révolutionnaire va entériner un rapport plus étroit

encore avec la vie de la cité, dans la mesure où l’organisation administrative

hospitalière est désormais soumise à la tutelle du Département (1791-1792).

En 1792, Toulouse est Jacobine ... et entourée de campagnes royalistes.

La ville s’enfonce dans la crise économique et sociale post-révolutionnaire,

l’anarchie règne dans les hôpitaux, elle culmine en 1796 et va se poursuivre

jusqu’en 1802. Le changement Révolutionnaire va entériner un rapport plus étroit

encore avec la vie de la cité, dans la mesure où l’organisation administrative

hospitalière est désormais soumise à la tutelle du Département (1791-1792).

1792, la Convention déclare Biens Nationaux les propriétés

des Hôpitaux. N’ayant plus de ressources, les Hôpitaux s’acheminent vers la

faillite. 1792, la Convention déclare Biens Nationaux les propriétés

des Hôpitaux. N’ayant plus de ressources, les Hôpitaux s’acheminent vers la

faillite.

1793, le « 7 fructidor de l’an 2 », par patriotisme et

idéologie, l’Hôtel-Dieu est rebaptisé « Hospice de l’Humanité », tandis que La

Grave devient « Hospice de Bienfaisance ». Alexis Larrey devient le

chirurgien-major des Hospices. 1793, le « 7 fructidor de l’an 2 », par patriotisme et

idéologie, l’Hôtel-Dieu est rebaptisé « Hospice de l’Humanité », tandis que La

Grave devient « Hospice de Bienfaisance ». Alexis Larrey devient le

chirurgien-major des Hospices.

Les Facultés de Médecine disparaissent, au

nom de la liberté d’exercice de la Médecine, ce qui a pour conséquence une

recrudescence du charlatanisme qui prospère impunément jusqu’en 1803. Un rapport

de Carnot dénonce les Hôpitaux de la ville comme des foyers de

contre-Révolution.

1794, médecins et chirurgiens sont regroupés par un même

diplôme : le doctorat en médecine. La persécution, puis le départ des

religieuses désorganisent les soins et aboutissent à une anarchie totale. 1794, médecins et chirurgiens sont regroupés par un même

diplôme : le doctorat en médecine. La persécution, puis le départ des

religieuses désorganisent les soins et aboutissent à une anarchie totale.

1798, Devant l’anarchie hospitalière causée par le

remplacement des religieuses par des « commères bonnes patriotes »,

idéologiquement conformes mais incompétentes, l’Etat abandonne les Hôpitaux et

met à la charge du budget municipal leur service et leur entretien. (Retour de

l’Etat seulement en 1940). 1798, Devant l’anarchie hospitalière causée par le

remplacement des religieuses par des « commères bonnes patriotes »,

idéologiquement conformes mais incompétentes, l’Etat abandonne les Hôpitaux et

met à la charge du budget municipal leur service et leur entretien. (Retour de

l’Etat seulement en 1940).

L’Hôtel-Dieu

Saint-Jacques au XIX° siècle

Pendant tout le XIXème siècle, les travaux de consolidation et

d’agrandissement de l’Hôtel-Dieu sont devenus nécessaires et souvent urgents. Le

« tour » à l’entrée de l’Hôtel-Dieu servant à recueillir les enfants abandonnés,

reste en service tout au long de ce siècle.

Pendant tout le XIXème siècle, les travaux de consolidation et

d’agrandissement de l’Hôtel-Dieu sont devenus nécessaires et souvent urgents. Le

« tour » à l’entrée de l’Hôtel-Dieu servant à recueillir les enfants abandonnés,

reste en service tout au long de ce siècle.

1801, le 3 juillet, création de la Société de Médecine,

Chirurgie et Pharmacie de Toulouse : elle se veut à la fois société Savante

(conférences, publications scientifiques), dispensaire (consultations gratuites

pour les indigents), foyer d’animation, de formation ; elle recrute des

médecins. Son but est de compenser le gâchis médical causé par les

Révolutionnaires. 1801, le 3 juillet, création de la Société de Médecine,

Chirurgie et Pharmacie de Toulouse : elle se veut à la fois société Savante

(conférences, publications scientifiques), dispensaire (consultations gratuites

pour les indigents), foyer d’animation, de formation ; elle recrute des

médecins. Son but est de compenser le gâchis médical causé par les

Révolutionnaires.

1804, les Filles de la Charité de Saint-Vincent de Paul sont

pendant plus d’un siècle le symbole incontournable des soins infirmiers...ce

siècle est aussi le temps d’une médecine partagée entre les « officiers de

Santé » et les « docteurs en Médecine » titulaires d’une thèse. 1804, les Filles de la Charité de Saint-Vincent de Paul sont

pendant plus d’un siècle le symbole incontournable des soins infirmiers...ce

siècle est aussi le temps d’une médecine partagée entre les « officiers de

Santé » et les « docteurs en Médecine » titulaires d’une thèse.

1814, le 10

avril, bataille de Toulouse entre les troupes françaises du Maréchal Soult et

les troupes coalisées anglo-espagnoles de Wellington. L’Hôtel-Dieu est alors au

cœur du système de défense de la rive gauche. Après la défaite française,

Wellington visite les Hôpitaux et leur fait même un don pour leur entretien. Les

lits de l’Hôtel-Dieu et de La Grave étaient utilisés pour soigner les blessés

des deux camps car les hôpitaux militaires étaient insuffisants. 1814, le 10

avril, bataille de Toulouse entre les troupes françaises du Maréchal Soult et

les troupes coalisées anglo-espagnoles de Wellington. L’Hôtel-Dieu est alors au

cœur du système de défense de la rive gauche. Après la défaite française,

Wellington visite les Hôpitaux et leur fait même un don pour leur entretien. Les

lits de l’Hôtel-Dieu et de La Grave étaient utilisés pour soigner les blessés

des deux camps car les hôpitaux militaires étaient insuffisants.

1815, été ;

venue de la Duchesse d’Angoulême à Toulouse. Elle visite les hôpitaux ; un

portrait en a été fait par le peintre Joseph Rocques ; tableau visible encore

aujourd’hui dans la salle des Pèlerins de l’Hôtel-Dieu. 1815, été ;

venue de la Duchesse d’Angoulême à Toulouse. Elle visite les hôpitaux ; un

portrait en a été fait par le peintre Joseph Rocques ; tableau visible encore

aujourd’hui dans la salle des Pèlerins de l’Hôtel-Dieu.

1825, on identifie les

populations et services de soins existant à l’Hôtel-Dieu à ce moment-là :

enfants trouvés ; femmes incurables , malades, en couche ; hommes blessés,

fiévreux, incurables, galeux (avec autant de salles). Un descriptif semblable

réalisé en 1905 témoigne d’une augmentation de ces capacités d’hospitalisation. 1825, on identifie les

populations et services de soins existant à l’Hôtel-Dieu à ce moment-là :

enfants trouvés ; femmes incurables , malades, en couche ; hommes blessés,

fiévreux, incurables, galeux (avec autant de salles). Un descriptif semblable

réalisé en 1905 témoigne d’une augmentation de ces capacités d’hospitalisation.

1831, instauration de l’économat à l’Hôtel-Dieu : de plus en

plus d’institutions, de particuliers (architectes, hommes de loi notamment) ont

l’Hôpital pour client. C’est un des premiers exemples de professionnalisation de

l’administration hospitalière. 1831, instauration de l’économat à l’Hôtel-Dieu : de plus en

plus d’institutions, de particuliers (architectes, hommes de loi notamment) ont

l’Hôpital pour client. C’est un des premiers exemples de professionnalisation de

l’administration hospitalière.

1834, reconstruction de l’entrée de

l’Hôtel-Dieu : édicule dorique avec un porche surmonté au sommet d’une croix,

placé sur une rampe d’accès descendante jusqu’au perron. La rampe et le porche

ne furent démolis qu’en 1959. 1834, reconstruction de l’entrée de

l’Hôtel-Dieu : édicule dorique avec un porche surmonté au sommet d’une croix,

placé sur une rampe d’accès descendante jusqu’au perron. La rampe et le porche

ne furent démolis qu’en 1959.

1847, la France compte 7000 Cornettes

blanches. La première anesthésie générale est faite à l’Hôtel-Dieu sur un enfant

de quatre ans atteint d’une lithiase urinaire (calculs). 1847, la France compte 7000 Cornettes

blanches. La première anesthésie générale est faite à l’Hôtel-Dieu sur un enfant

de quatre ans atteint d’une lithiase urinaire (calculs).

1860, travaux de

surélévation d’une partie de l’aile Garonne de l’Hôtel-Dieu (salle des Pèlerins

et Chapelle) : c’est le début du grand projet d’achèvement de l’Hôtel-Dieu. 1860, travaux de

surélévation d’une partie de l’aile Garonne de l’Hôtel-Dieu (salle des Pèlerins

et Chapelle) : c’est le début du grand projet d’achèvement de l’Hôtel-Dieu.

1864, l’architecte Delor fait démolir et reconstruire les

bâtiments Nord-Ouest de l’Hôtel-Dieu. La chapelle, agrandie et aménagée, reçoit

l’apport d’un vitrail du maître verrier toulousain Louis-Victor Gesta. Elle est

consacrée le 7 mars 1867 par le cardinal Desprez. 1864, l’architecte Delor fait démolir et reconstruire les

bâtiments Nord-Ouest de l’Hôtel-Dieu. La chapelle, agrandie et aménagée, reçoit

l’apport d’un vitrail du maître verrier toulousain Louis-Victor Gesta. Elle est

consacrée le 7 mars 1867 par le cardinal Desprez.

L’Hôtel-Dieu

après l’inondation de 1875

Les inondations ont toujours été le principal fléau récurrent dans la vie

des toulousains du quartier Saint-Cyprien. Celles-ci deviennent cependant plus

fréquentes et plus meurtrières au XVIIIème siècle, principalement à cause de la

déforestation des forêts pyrénéennes pour alimenter en bois les chantiers de la

Marine Royale.

Les inondations ont toujours été le principal fléau récurrent dans la vie

des toulousains du quartier Saint-Cyprien. Celles-ci deviennent cependant plus

fréquentes et plus meurtrières au XVIIIème siècle, principalement à cause de la

déforestation des forêts pyrénéennes pour alimenter en bois les chantiers de la

Marine Royale.

1875, le 23 juin, le

vent d’Ouest, qui apporte plusieurs jours de pluies torrentielles, provoque

également une brusque fonte des neiges sur les Pyrénées : la plus grave

inondation de l’Histoire de Toulouse survient alors dans le quartier

Saint-Cyprien. A 4 heures du matin, les fenêtres du rez-de-chaussée de

l’Hôtel-Dieu sont maçonnées par les étudiants ; à 10 h, l’eau monte de 17 cm par

minute ; à 14 heures, les malades sont évacués dans l’aile Viguerie (certains

même seront évacués par les toits) et à 15 heures l’Hôtel-Dieu est inondé par

les égouts ; à 15h45 La Grave est complètement inondée ainsi que le premier

étage de l’Hôtel-Dieu. A 23 heures, alors que l’eau a atteint le niveau de 9,47

mètres, les sauveteurs se regroupent à l’Hôtel-Dieu. Le 24 juin au matin, les

eaux s’étaient retirées. 1875, le 23 juin, le

vent d’Ouest, qui apporte plusieurs jours de pluies torrentielles, provoque

également une brusque fonte des neiges sur les Pyrénées : la plus grave

inondation de l’Histoire de Toulouse survient alors dans le quartier

Saint-Cyprien. A 4 heures du matin, les fenêtres du rez-de-chaussée de

l’Hôtel-Dieu sont maçonnées par les étudiants ; à 10 h, l’eau monte de 17 cm par

minute ; à 14 heures, les malades sont évacués dans l’aile Viguerie (certains

même seront évacués par les toits) et à 15 heures l’Hôtel-Dieu est inondé par

les égouts ; à 15h45 La Grave est complètement inondée ainsi que le premier

étage de l’Hôtel-Dieu. A 23 heures, alors que l’eau a atteint le niveau de 9,47

mètres, les sauveteurs se regroupent à l’Hôtel-Dieu. Le 24 juin au matin, les

eaux s’étaient retirées.

Le bilan de cette catastrophe s’élève à 208 corps

retrouvés...et 953 maisons détruites. Les eaux ont atteint la côte de 9,75 m ;

les rez-de-chaussées de l’Hôtel-Dieu et de La Grave sont sérieusement

endommagés ; l’eau arrivait au dessus du premier étage des bâtiments, emportant

tout. Les journaux illustrés de l’époque évoquent une véritable catastrophe. Le

montant des dégâts est évalué à 12 317 275 francs (une somme colossale pour

l’époque).

Le Maréchal Mac-Mahon visite le quartier le 26 juin.

Devant

l’ampleur des destructions, vont se succéder plusieurs projets qui ne vont

trouver leur épilogue qu’aux alentours des années 1950 : une autre crue en 1952

va décider la ville à compléter le réseau de digues.

1876, début de la campagne

de rénovation des Hôpitaux après l’inondation, campagne qui a duré jusqu’en

1893. 1876, début de la campagne

de rénovation des Hôpitaux après l’inondation, campagne qui a duré jusqu’en

1893.

1889, trop de mortalité à l’Hôtel-Dieu : installation de la

Maternité à la Grave avec l’école d’accouchements. 1889, trop de mortalité à l’Hôtel-Dieu : installation de la

Maternité à la Grave avec l’école d’accouchements.

1891, le 3 novembre, une

proposition du Conseil Municipal, largement anticlérical, demande le retrait de

toutes les Religieuses des services hospitaliers, en prétextant des économies

budgétaires ; c’est le début du long débat sur la laïcisation des Hospices. 1891, le 3 novembre, une

proposition du Conseil Municipal, largement anticlérical, demande le retrait de

toutes les Religieuses des services hospitaliers, en prétextant des économies

budgétaires ; c’est le début du long débat sur la laïcisation des Hospices.

1893, Rénovations très importantes à l’Hôtel-Dieu, toujours

dans le programme d’aménagements nouveaux : salles plus vastes, plus hautes,

bien éclairées, plus ventilées. 1893, Rénovations très importantes à l’Hôtel-Dieu, toujours

dans le programme d’aménagements nouveaux : salles plus vastes, plus hautes,

bien éclairées, plus ventilées.

1896, le 7 octobre, une loi définit le

statut de l’Hôtel-Dieu institué pour un siècle et demi. Au terme de cette loi,

les administrations communales ont compétence pour la surveillance des hôpitaux,

la gestion des biens, l’administration intérieure et le renvoi des malades.

L’évolution des charges d’administration renforce aussi la présence des notables

urbains. 1896, le 7 octobre, une loi définit le

statut de l’Hôtel-Dieu institué pour un siècle et demi. Au terme de cette loi,

les administrations communales ont compétence pour la surveillance des hôpitaux,

la gestion des biens, l’administration intérieure et le renvoi des malades.

L’évolution des charges d’administration renforce aussi la présence des notables

urbains.

D’un point de vue général, la seconde moitié et la fin du XIXème

siècle sont marquées par les progrès industriels, scientifiques, sociaux.

L’hygiène hospitalière se développe ; Louis Pasteur (1822-1895) transforme la

Médecine grâce à ses travaux sur les fermentations et les microbes ; En 1882

Robert Koch identifie le bacille qui portera son nom ; l’électricité trouve des

applications médicales : électrothérapie et électrodiagnostic, autrement dit les

Rayons X découverts par Roëtgen en 1895. La même année, la première seringue en

verre est fabriquée

L’Hôtel-Dieu

dans la 1ère moitié du XX° siècle

En 1900, la moitié du territoire toulousain est agricole. Nombre de

petits métiers sont liés à l’agriculture. Lardenne, Lalande, Croix-Daurade,

Saint-Simon et Pouvourville ne sont encore que de petits villages.

En 1900, la moitié du territoire toulousain est agricole. Nombre de

petits métiers sont liés à l’agriculture. Lardenne, Lalande, Croix-Daurade,

Saint-Simon et Pouvourville ne sont encore que de petits villages.

1901, ouverture de l’Ecole d’Infirmiers et d’Infirmières :

pour la première fois les soins deviennent un métier après obtention d’un

diplôme délivré par l’Etat. 1901, ouverture de l’Ecole d’Infirmiers et d’Infirmières :

pour la première fois les soins deviennent un métier après obtention d’un

diplôme délivré par l’Etat.

La même année voit le début des travaux

d’assainissement de l’Hôtel-Dieu pour remédier aux infections nosocomiales. En

effet, celles-ci pouvaient êtres favorisées par la situation géographique de

l’Hôtel-Dieu : au sein du quartier Saint-Cyprien qui abritait 7 à 8 boyauderies,

dépôts d’os et maroquineries. De plus, les vents d’Ouest rabattaient à

l’Hôtel-Dieu ces émanations malsaines.

1906, les capacités d’hospitalisation de

l’Hôtel-Dieu sont insuffisantes ; le projet de construction d’un hôpital hors de

la ville, à Purpan, est déposé. 1906, les capacités d’hospitalisation de

l’Hôtel-Dieu sont insuffisantes ; le projet de construction d’un hôpital hors de

la ville, à Purpan, est déposé.

1914-1918, même si Toulouse se trouve loin

du front, les réfugiés arrivaient en nombre. 1914-1918, même si Toulouse se trouve loin

du front, les réfugiés arrivaient en nombre.

1916, un projet des

Ponts-et-Chaussées de l’ingénieur Pendariès prévoit de démolir l’Hôtel-Dieu

Saint-Jacques et l’Hôpital de La Grave ainsi que le Pont Neuf ! On les accuse de

favoriser les inondations en formant un goulet d’étranglement à ce niveau de la

Garonne. Les Académies et les Toulousains de Toulouse sont en désaccord et c’est

le début d’une longue « bataille » à ce sujet jusqu’en 1918 débouchant sur un

abandon du projet. Le Pont Neuf est remarquablement bien construit (seul pont de

la ville qui a résisté à l’inondation de 1875 et qui a permis l’acheminement des

secours jusqu’au quartier Saint-Cyprien). 1916, un projet des

Ponts-et-Chaussées de l’ingénieur Pendariès prévoit de démolir l’Hôtel-Dieu

Saint-Jacques et l’Hôpital de La Grave ainsi que le Pont Neuf ! On les accuse de

favoriser les inondations en formant un goulet d’étranglement à ce niveau de la

Garonne. Les Académies et les Toulousains de Toulouse sont en désaccord et c’est

le début d’une longue « bataille » à ce sujet jusqu’en 1918 débouchant sur un

abandon du projet. Le Pont Neuf est remarquablement bien construit (seul pont de

la ville qui a résisté à l’inondation de 1875 et qui a permis l’acheminement des

secours jusqu’au quartier Saint-Cyprien).

1921, instauration

officielle du concours de l’Internat des Hôpitaux de Toulouse. 1921, instauration

officielle du concours de l’Internat des Hôpitaux de Toulouse.

1925, en

première année d’études de Médecine à Toulouse, on compte 100 étudiants et ...1

étudiante ; elles sont trois lors de la promotion suivante. 1925, en

première année d’études de Médecine à Toulouse, on compte 100 étudiants et ...1

étudiante ; elles sont trois lors de la promotion suivante.

1935, la première Sœur

Infirmière diplômée d’Etat arrive dans les hôpitaux. 1935, la première Sœur

Infirmière diplômée d’Etat arrive dans les hôpitaux.

1937, on compte 400 malades

à l’Hôtel-Dieu pour 30 Sœurs ; 1 chef de service par salle ; 85 internes et

externes ainsi que les premières infirmières civiles arrivées deux ans

auparavant. 1937, on compte 400 malades

à l’Hôtel-Dieu pour 30 Sœurs ; 1 chef de service par salle ; 85 internes et

externes ainsi que les premières infirmières civiles arrivées deux ans

auparavant.

1940, afflux massif à l’Hôtel-Dieu de réfugiés épuisés, de

malades, de mourants qu’il faut tenter d’héberger dans de grandes salles.

L’Hôpital est alors summergé et en rupture de médicaments. 1940, afflux massif à l’Hôtel-Dieu de réfugiés épuisés, de

malades, de mourants qu’il faut tenter d’héberger dans de grandes salles.

L’Hôpital est alors summergé et en rupture de médicaments.

L’Hôtel-Dieu

dans l’après-guerre

La

Seconde Guerre Mondiale transforme la Médecine en profondeur ainsi que

l’organisation de l’Hôtel-Dieu, comme celle de tous les hôpitaux du monde. La

Seconde Guerre Mondiale transforme la Médecine en profondeur ainsi que

l’organisation de l’Hôtel-Dieu, comme celle de tous les hôpitaux du monde.

C’est également après la Guerre que tout le système administratif

hospitalier va prendre de l’ampleur, notamment avec l’instauration de la

Sécurité Sociale en 1945. Le rôle du directeur devient là aussi plus important.

Le développement de l’administration évolue en parallèle des services médicaux,

soignants et techniques.

1946, on commence le déménagement de certains services de

l’Hôtel-Dieu vers Purpan. 1946, on commence le déménagement de certains services de

l’Hôtel-Dieu vers Purpan.

1947, installation à l’Hôtel-Dieu de

l’Ecole d’Infirmiers et d’Infirmières et d’Assistantes Sociales. 1947, installation à l’Hôtel-Dieu de

l’Ecole d’Infirmiers et d’Infirmières et d’Assistantes Sociales.

1949,

destruction de la pile du Pont Couvert restante au milieu de la Garonne. 1949,

destruction de la pile du Pont Couvert restante au milieu de la Garonne.

De 1954 à

1957, les constatations depuis longtemps énoncées sont prises en

considération : l’Hôtel-Dieu, dont le bâti « travaille » au rythme des

mouvements du fleuve, se fissure ; le bâtiment amont le long de la Garonne se

lézarde. Des travaux de consolidation intérieur et extérieur de l’Hôtel-Dieu

vont être entrepris. De 1954 à

1957, les constatations depuis longtemps énoncées sont prises en

considération : l’Hôtel-Dieu, dont le bâti « travaille » au rythme des

mouvements du fleuve, se fissure ; le bâtiment amont le long de la Garonne se

lézarde. Des travaux de consolidation intérieur et extérieur de l’Hôtel-Dieu

vont être entrepris.

L’architecte R. Trilhès va jouer un grand rôle dans la

défense de l’Hôtel-Dieu contre l’affaissement : la structure générale va être

renforcée par des poutres en béton et les pieux de bois, qui supportent les murs

de brique, vont être noyés dans des structures de béton enfoncées de trois

mètres dans le tuf (roche poreuse légère) du lit de la Garonne.

Les travaux

vont durer trois ans et l’Hôtel-Dieu va prendre l’aspect que nous lui

connaissons aujourd’hui.

L’Hôtel-Dieu

du XX° siècle

Les années d’après-guerres ont été nommées « Trente Glorieuses » pour

symboliser les grands bouleversements économiques, géographiques, sociaux et

urbains des années 1950 au début des années 1970. Les Hôpitaux du pays vont eux

aussi connaître de profonds changements, notamment grâce à la hausse

démographique qui va impliquer des réformes nécessaires dans la capacité

d’hospitalisation (à partir de 1962 jusqu’à nos jours, les régions du Midi ont

gagné plus de 3,5 millions d’habitants). En 1963, Toulouse est qualifiée de

« métropole régionale d’équilibre ».

Les années d’après-guerres ont été nommées « Trente Glorieuses » pour

symboliser les grands bouleversements économiques, géographiques, sociaux et

urbains des années 1950 au début des années 1970. Les Hôpitaux du pays vont eux

aussi connaître de profonds changements, notamment grâce à la hausse

démographique qui va impliquer des réformes nécessaires dans la capacité

d’hospitalisation (à partir de 1962 jusqu’à nos jours, les régions du Midi ont

gagné plus de 3,5 millions d’habitants). En 1963, Toulouse est qualifiée de

« métropole régionale d’équilibre ».

1958, création du CHU, Centre Hospitalier Universitaire qui

réunit tous les Hôpitaux. 1958, création du CHU, Centre Hospitalier Universitaire qui

réunit tous les Hôpitaux.

1959, le portique-péristyle d’entrée de

l’Hôtel-Dieu et la rampe de descente venant du Pont-Neuf sont démolis. 1959, le portique-péristyle d’entrée de

l’Hôtel-Dieu et la rampe de descente venant du Pont-Neuf sont démolis.

1970, une

loi rattache l’Hôpital à la commune. 1970, une

loi rattache l’Hôpital à la commune.

1975, transférée un moment à Purpan,

l’administration revient à l’Hôtel-Dieu après la construction de Rangueil. 1975, transférée un moment à Purpan,

l’administration revient à l’Hôtel-Dieu après la construction de Rangueil.

1980, les chaudières à charbon, en service à l’Hôtel-Dieu

comme à La Grave depuis les années 1940, ne permettent plus malgré leur

longévité d’assurer sans de très gros risques la continuité du chauffage. Une

chaufferie de type modulaire utilisant le gaz de ville est mise en service. 1980, les chaudières à charbon, en service à l’Hôtel-Dieu

comme à La Grave depuis les années 1940, ne permettent plus malgré leur

longévité d’assurer sans de très gros risques la continuité du chauffage. Une

chaufferie de type modulaire utilisant le gaz de ville est mise en service.

1981, la Direction générale du CHU s’installe à

l’Hôtel-Dieu, elle va être rejointe progressivement par toutes les directions

centrales. 1981, la Direction générale du CHU s’installe à

l’Hôtel-Dieu, elle va être rejointe progressivement par toutes les directions

centrales.

1982, un plan arrêté par le conseil d’Administration veut

faire de l’Hôtel-Dieu le centre administratif et de gestion du CHRT. 1982, un plan arrêté par le conseil d’Administration veut

faire de l’Hôtel-Dieu le centre administratif et de gestion du CHRT.

1983,

décembre, départ de la dernière Sœur des hospices. 1983,

décembre, départ de la dernière Sœur des hospices.

1985, 15 octobre, naissance

de l’Association Des Amis de l’Hôtel-Dieu Saint-Jacques et de La Grave. 1985, 15 octobre, naissance

de l’Association Des Amis de l’Hôtel-Dieu Saint-Jacques et de La Grave.

1987, le

dernier service d’hospitalisation quitte l’Hôtel-Dieu : il s’agit du service de

stomatologie qui part sur Purpan. Le dernier malade alité quitte l’Hôpital. Les

Hôpitaux de Toulouse tournent alors une page de leur histoire. La DRH s’installe

la même année. 1987, le

dernier service d’hospitalisation quitte l’Hôtel-Dieu : il s’agit du service de

stomatologie qui part sur Purpan. Le dernier malade alité quitte l’Hôpital. Les

Hôpitaux de Toulouse tournent alors une page de leur histoire. La DRH s’installe

la même année.

Le site devient alors exclusivement le pôle administratif du

CHU de Toulouse.

1996, le 3 mai, inauguration en présence du ministre de la

Culture Philippe Douste-Blazy du Musée d’Histoire de la Médecine à l’Hôtel-Dieu.

Musée créé par le professeur Jean-Charles Auvergnat sous l’égide de la Société

de Médecine de Toulouse. Il est installé dans l’ancienne pharmacie de

l’Hôtel-Dieu ; les collections étaient jusque-là hébergées au 2ème étage de

l’Hôtel-D’Assezat. 1996, le 3 mai, inauguration en présence du ministre de la

Culture Philippe Douste-Blazy du Musée d’Histoire de la Médecine à l’Hôtel-Dieu.

Musée créé par le professeur Jean-Charles Auvergnat sous l’égide de la Société

de Médecine de Toulouse. Il est installé dans l’ancienne pharmacie de

l’Hôtel-Dieu ; les collections étaient jusque-là hébergées au 2ème étage de

l’Hôtel-D’Assezat.

La muséographie se veut autant esthétique que technique.

Il ouvre ses portes au public au mois de juin.

1998, l’UNESCO a inscrit les

Chemins de Saint-Jacques de Compostelle en France sur la liste du Patrimoine

Mondial. A Toulouse, deux sites sont choisis pour illustrer localement le

Pèlerinage : la Basilique Saint-Sernin et l’Hôtel-Dieu Saint-Jacques. 1998, l’UNESCO a inscrit les

Chemins de Saint-Jacques de Compostelle en France sur la liste du Patrimoine

Mondial. A Toulouse, deux sites sont choisis pour illustrer localement le

Pèlerinage : la Basilique Saint-Sernin et l’Hôtel-Dieu Saint-Jacques.

le 3 mars

2003, inauguration de l’espace jean de Rudelle et du Centre Européen de

Recherche sur la Peau et les Epithéliums de Revêtement des laboratoires Pierre

Fabre dans l’aile Jean de Rudelle (anciennement nommée Aile Viguerie) le 3 mars

2003, inauguration de l’espace jean de Rudelle et du Centre Européen de

Recherche sur la Peau et les Epithéliums de Revêtement des laboratoires Pierre

Fabre dans l’aile Jean de Rudelle (anciennement nommée Aile Viguerie)

Ce

laboratoire mixte public/privé consacré à l’étude de la peau accueille 50

chercheurs issus des secteurs public et privé.

Evolution

architecturale de l’Hôtel-Dieu Saint-Jacques (XIIe-XXIe siècle)

En cliquant sur l’image, vous pourrez visionner le

diaporama

|

-

-