CATHEDRALE SAINT ETIENNE

de

TOULOUSE

VISITE GUIDEE

|

|

Visiteurs d'un jour nous vous accueillons avec ce petit dépliant afin de mieux vous faire connaître

l'histoire de cette cathédrale et ses richesses. Vous êtes dans une église, n'oubliez pas

le Maître des lieux.

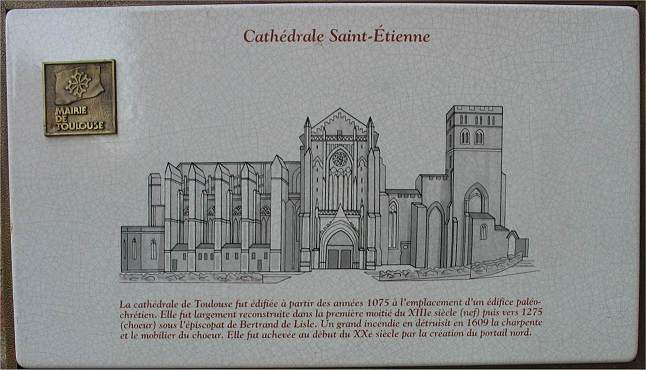

Autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, cette cathédrale surprend et déconcerte : elle est le résultat d'une juxtaposition d'édifices amputés et inachevés, du XIème au XVIIème siècles et même jusqu'au XXème (portail nord). Plaçons-nous immédiatement au centre de l'édifice, le dos contre l'énorme pilier qui semble diviser en deux la cathédrale : Sur notre droite, c'est le choeur des chanoines avec ses stalles. Sur notre gauche s'étend une large nef dite «nef raimondine ».Ses murs sont ceux de la cathédrale élevée par l'évêque ISARN (1071-1105). Mais sa voûte n'a été lancée que dans les premières décennies du XIIIème siècle. Elle atteint 19m de hauteur pour une largeur de 19m24 Le choeur des chanoines sur notre droite est l'oeuvre de l'évêque Bertrand de L'ISLE (1270-1286). Mais il n'est que le témoin d'un projet de cathédrale grandiose dont l'achèvement aurait entraîné la démolition de la cathédrale d'Isarn. Le décalage de son axe par rapport à celui de la nef raimondine provient du fait que Bertrand de L'ISLE a élevé sa cathédrale contre le flanc nord du cloître (XIIème siècle). De ce cloître, démoli au XIXème siècle ne subsistent plus que quelques sculptures déposées au musée des Augustins. La mort de Bertrand de L'ISLE et les difficultés financières des évêques du XIVème siècle interrompirent les travaux. Le choeur fut couvert d'une charpente. En 1609 l'incendie qui la détruisit provoque un grand émoi. On construisit alors hâtivement la voûte qui n' atteignit que 28 m de hauteur au lieu des 40 prévus. De cette époque datent les stalles des chanoines, l'orgue, le rétable et les vitraux, ainsi-que la plupart des tapisseries tendues épisodiquement dans le choeur ou la nef raimondine. Plusieurs évêques des XVème et XVIème siècles essayèrent d'achever la cathédrale et y renoncèrent, faute de moyens. Le pilier contre lequel nous nous trouvons est le témoin de l'une de ces tentatives. Il est l' œuvre de Jean d'ORLEANS (1503-1533). I1 aurait été l'un des quatre piliers du carré du transept. Le même évêque démolit le chevet de la cathédrale d'Isarn, construisit la sacristie et l'énorme clocher-donjon qui surplombe la façade occidentale (55 m). Encore au début du XX siècle, un architecte construisit le pilier ainsi que le faux transept qui est en face de nous. Elle se compose de trois travées inégales voûtées sur des arcs diagonaux de section rectangulaire. Leurs extrémités profilées en pointe s'enfoncent dans les axes des travées. Les arcs doubleaux reposent sur des chapiteaux romans groupés par quatre. Au-dessus de l'entrée occidentale la rose (6m 56 de diamètre) est une composition célébrant le triomphe de l'Eglise. Elle est l' oeuvre d'un maître-verrier du XIXème siècle qui a réutilisé des fragments de vitraux du XVème siècle. Les vitraux des autres fenêtres ont été composés au milieu du XXème siècle par Maurice ROCHER et Jacques LE CHEVALIER La démolition du chevet de la cathédrale d'ISARN, sous l'épiscopat de Jean D'ORLEANS eut pour effet de reléguer l'autel de paroisse dans l'angle sud-est de la nef «raimondine». Malheureusement, le retable construit par Nicolas BACHELIER (XVIème siècle) fût remplacé au XIXème siècle par des éléments de provenance et d'époque diverses. La chaire a été réalisée en 1840 par VIREBENT. Au fond à gauche, près de l'entrée de la chapelle du Saint Sacrement (XVIème siècle) se dresse la belle Vierge de pitié de Gervais DROUET (XVIIème siècle). Au fond à droite, les fonts baptismaux ont été placés dans la chapelle située à la base du clocher-donjon. Revenons jusqu'au pilier de Jean D'ORLEANS ...Nous sommes à l'entrée du choeur des chanoines. Il se compose de cinq travées ouvrant sur une abside à cinq pans. Il est entouré de 15 chapelles pentagonales, voûtées dans les dernières années du XIIIème siècle. Leurs clefs de voûte, ainsi que celles du déambulatoire méritent une observation attentive. Les sept fenêtres hautes de la partie orientale du choeur ont conservé des vitraux du XVIIème siècle. Les stalles, de style Louis XIII, ont été réalisées par Pierre MONGE vers 1611. Les grilles clôturant le choeur ont été forgées par J. ORTET (1767). Le rétable représentant la lapidation de saint Etienne a été construit par l'architecte Pierre MERCIER, et par le sculpteur Gervais DROUET entre 1667 et 1670. Pendant la révolution de 1789 la cathédrale a servi de dépôt pour les vitraux et les oeuvres d'art arrachés aux églises de TOULOUSE. Ceci explique le caractère disparate des vitraux remontés au cours du XIXème siècle dans les chapelles latérales et rayonnantes de la cathédrale. Vous bénéficiez d'une notice explicative à l'entrée de chacune d'entre elles. Tout ce qui vient d'être dit à l'intérieur nous permettra de comprendre les campagnes de construction et les remaniements qui ont fait la cathédrale depuis la fin du XIème siècle jusqu'au début du XXème. Plaçons-nous dans le jardin appelé square du cardinal SALIEGE; de droite à gauche distinguons le clocher-donjon de Jean D'ORLEANS (XVIème siècle) assis sur un arc en tiers-point (au centre) et sur les restes d'un clocher roman (à gauche). Aussitôt après vient un puissant contrefort entre deux fenêtres. C'est le mur nord de la nef de l'évêque ISARN, reprise et voûtée au début du XIIIème siècle . Après un très fort décrochement dans la construction correspond à un net élargissement de la nef. Nous voyons ici l'oeuvre du XXème siècle. Les gigantesques contreforts qui suivent avec leurs arc-boutants nous ramènent,a la fin du XIIIème siècle. A l'extrémité gauche, la sacristie appartient au XVIème siècle. Si nous nous rendons sur la place Saint-ETIENNE pour voir la façade occidentale, le caractère chaotique de l'édifice va encore s'imposer à nous : En effet, le portail de l'évêque Pierre DU MOULIN (1439-1451) est visiblement désaxé vers la droite par rapport au centre de la façade. En fait-il a remplacé deux des trois portails ouverts au XIIIème siècle pour accéder à la nef «raimondine ». A travers les caprices d'un plan et de structures aux formes asymétriques, la cathédrale de Toulouse réalise un ensemble plein d'intérêt par l'abondance et la variété des oeuvres qu'elle renferme. |