Basilique Saint-Sernin

de

TOULOUSE

|

|

La basilique Saint-Sernin est placée sous le vocable d'un saint martyr, Saturnin, le premier évêque et martyr de Toulouse, dans la première moitié du IIIe siècle. En 250, il mourut traîné par un taureau que l'on destinait à un sacrifice, devant le temple du forum (l'actuelle place Esquirol). La rue du Taur et l'église Notre-Dame du Taur commémorent le parcours sanglant et la mort de saint Saturnin. Une modeste basilique fut érigée au Ve siècle, au dessus de sa sépulture (le nom de Saint-Sernin est une transposition occitane de Saturnin). L'exceptionnelle popularité du martyr toulousain contribua vite à l'afflux des pèlerins. La communauté de chanoines qui assurait la garde des reliques se vit contrainte de voir très grand pour mieux accueillir les pèlerins. Ainsi fut élevée au Xle siècle la basilique actuelle. L'essor du pèlerinage de Compostelle ne tarda pas à faire de Toulouse une étape incontournable. L'autel, le chevet et le transept furent consacrés en 1096 par le pape Urbain II. Mais la construction se poursuivit tout au long du XIIe siècle. Les constructeurs utilisèrent d'abord la pierre et la brique jusqu'à la hauteur des tribunes. Mais la cherté de la pierre les contraignit à n'utiliser que la brique dans les parties hautes de l'édifice. Un magnifique cloître et une importante abbaye flanquaient le nord de la basilique. Tout fut rasé au cours des premières années du XIXe siècle. Le musée des augustins recueillit alors une partie des sculptures. Vers le milieu du XIXe siècle, l'architecte Viollet-le-Duc réalisa une longue série de restaurations. Elles furent reprises par le service des monuments Historiques entre 1968 et 1998. |

|

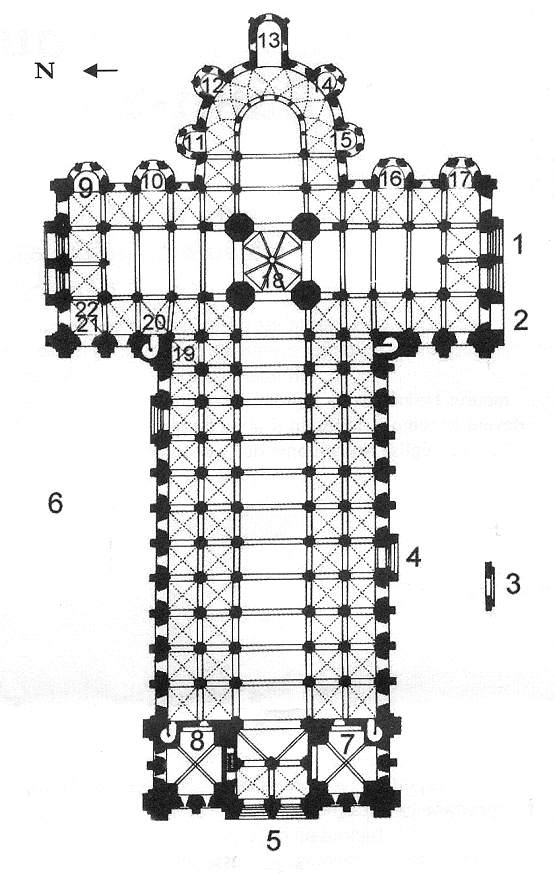

Accès libre Extérieur 1. Porte des Comtes 2. Enfeu des Comtes 3. Ancien portail de l'abbaye 4. Porte Miègeville 5. Portail occidental 6. Emplacement de l'ancien cloître Intérieur 9. Chapelle du Crucifix 10. Chapelle des âmes du Purgatoire 16. Chapelle de la Vierge 17. Chapelle sainte Germaine 18. Maître-autel 19. Peinture romane : Noli me tangere 20. Cycle de la Résurrection 21. Peinture représentant saint Augustin 22. Restes de peintures : la Crucifixion |

Non accessible 7. Chapelle Saint-Pierre 8. Sacristie Accès avec participation aux frais Déambulatoire ou « tour des corps saints » 11. Chapelle de l'Immaculée Conception 12. Chapelle Saint-Georges 13. Chapelle Saint-Esprit 14. Chapelle Saint-Martial, Saint-Cyr et Sainte-Julitte 15. Chapelle Saint-Sylve |

VISITE

|

Chevet: Extrémité orientale d'une église Tribune : Second étage d'une élévation qui s'ouvre sur la nef Transept : Partie transversale du plan de l'église qui coupe la nef à la croisée du transept Chapiteau : Pierre qui couronne le fût d'une colonne Tympan : Espace compris entre le linteau et l'archivolte d'un portail Nef: Partie d'une église comprise entre le portail et le chœur dans le sens longitudinal Collatéral : Nef latérale d'une église Travée : Partie de voûte comprise entre deux points d'appui Croisillon : Bras du transept Choeur: Partie d'une église qui abrite l'autel Déambulatoire : Galerie entourant le choeur |

IL est préférable de commencer la visite à l'extérieur et par le chevet

. Il est dominé par un imposant clocher octogonal à cinq niveaux d'arcs.

Une admirable harmonie se dégage de l'étagement des masses : les cinq chapelles ouvrant sur

les bras du transept et la ligne continue des fenêtres des tribunes.

Dirigeons-nous vers le croisillon sud du transept.Le double portail formant la "porte des comtes" présente un ensemble de chapiteaux caractéristiques des premiers balbutiements de la sculpture romane. En allant de la droite vers la gauche nous reconnaissons sur les deux premiers chapiteaux la parabole de Lazare et du riche( Luc 16 19'31) Sur le troisième chapiteau, un homme est assis entre deux monstres dévorant sa tête. Le dernier chapiteau de la porte de droite et le premier de la porte de gauche sont identiques et représentent un personnage central, les bras levés soutenus par deux hommes.Les trois autres chapiteaux du portail de gauche sont consacrés aux supplices infernaux. Avançons-nous jusqu'à la porte Miégeville qui donne accès à la nef de la basilique. Elle est précédée d'une porte Renaissance, seul vestige de l'enceinte qui entourait autrefois l'abbaye. Le tympan de la porte Miégeville a pour thème l'ascension du Christ au milieu des anges. Au linteau, les apôtres lèvent la tête vers le ciel. De part et d'autre du tympan apparaissent deux hauts reliefs : à gauche, saint Jacques ; à droite, saint Pierre. Les chapiteaux représentent, de droite à gauche des lions emprisonnés dans des lianes ; Adam et Eve chassés du paradis ; l'Annonciation et la Visitation ; le massacre des Saints Innocents. Continuons jusqu'aux portes occidentales dont les chapiteaux sont ornés de lions enfermés dans des végétaux, et aussi de figures simiesques grimaçant dans une étrange forêt. Franchissons maintenant le narthex pour admirer la beauté de la nef. L'ampleur du vaisseau est absolument saisissante. Flanqué de doubles collatéraux qui lui donnent une largeur totale de 32 m 50, il se développe sur une longueur de douze travées. La voûte en plein cintre, raidie par les arcs doubleaux retombant sur des demi-colonnes engagées, est contrebutée latéralement par les voûtes en quart de cercle des tribunes.Mais cette force tranquille qui pacifie le visiteur de la maison de Dieu n'est pas le résultat du seul jeu abstrait de l'équerre et du compas. Elle résulte aussi du merveilleux travail de plusieurs générations de sculpteurs, de peintres, d'orfèvres et d'ébénistes que nous allons peu à peu découvrir au fil de notre visite. Laissant devant nous les stalles des chanoines (XVIIIe siècle) nous tournerons nos pas vers la gauche et pénétrerons dans le croisillon* nord du transept. Les travaux de décapage intérieur (2e moitié du XXe siècle) ont permis la découverte de fresques romanes d'un intérêt tout à fait exceptionnel.Le choeur, fermé par une grille de fer forgé, a reçu au XVIIIe siècle un décor baroque destiné à glorifier la tombe de saint Saturnin.Le moulage de l'autel consacré en 1096 par Urbain II permet de se faire une idée de la beauté de l'original situé au centre du carré du transept. Le parcours du déambulatoire permet d'admirer l'important ensemble de retables, d'armoires et de reliquaires en bois peint et doré disposé entre les cinq chapelles. Sur le mur intérieur du déambulatoire ont été fixés sept bas-reliefs de marbre : un Christ en majesté entouré d'un chérubin et d'un séraphin ; deux apôtres et deux anges. Ils sont de l'atelier de Bernard Gilduin qui signa la table d'autel de 1096. Les cryptes renferment de nombreux reliquaires et plusieurs pièces d'orfèvreries, heureuses rescapées des réquisitions révolutionnaires. On remarquera la belle plastique des six statues d'apôtres en bois polychrome du XIVe siècle. Jean Rocacher

|

Une impressionnante unité d'oeuvre

|

Les travaux s'étalèrent de 1070 au XVIe siècle, et pourtant, jamais on acheva les tours

occidentales. L'édifice est d'une parfaite cohérence, puisque les constructeurs respectèrent

le projet initial bien au-delà de la période romane.

Par sa structure, Saint-Sernin appartient à la famille des églises dites "à reliques et à pèlerinages" : vaste nef flanquée de collatéraux, large transept saillant, chœur profond entouré d'un déambulatoire avec chapelles rayonnantes. Longue de 115 m et large de 64 m (à la hauteur du transept), Saint-Sernin reste la plus grande église romane du monde encore debout... et sans doute la plus belle. Son clocher, de plan octogonal, révèle deux étapes de construction : une étape romane reconnaissable à ses trois niveaux d'ouvertures en plein cintre ; une étape gothique avec ses deux niveaux d'ouvertures en "arc en mitre", surmontés d'une flèche sommée d'une croix dominant l'édifice à 65 m. Eglises dites "à reliques et à pèlerinage" Sainte-Foy de Conques Saint-Martial de Limoges Saint-Martin de Tours Cathédrale Saint-Jacques de Compostelle La nef voûtée et ses tribunes Le transept était accessible par chacun des croisillons. Seul a été conservé le double portail du croisillon sud appelé"porte des comtes" à cause de l'enfeu des comtes de Toulouse qui le flanque. La porte Miègeville ouvre sur le flanc sud de la basilique. La porte restaurée, sur le flanc nord donnait accès, autrefois, au cloître de l'abbaye. Sur la façade ouest, le corps central comprend un double portail surmonté de cinq arcs et d'une grande rosé qui aurait dû recevoir un remplage gothique si le massif occidental avait été achevé. |

La route du sud

|

Après la résurrection du Christ, les apôtres, ses disciples, partirent évangéliser le monde. L'évangélisation de la péninsule ibérique, fut attribuée par la légende à saint Jacques. Sa sépulture fut miraculeusement découverte vers 820-830 en Galice et les chrétiens d'Espagne firent de saint Jacques le porte drapeau de la reconquête des territoires occupés par les Maures musulmans. Faire voeu de pèlerinage, c'était se lancer dans une dangereuse aventure avec foi et courage. Les routes suivies étaient jalonnées de lieux sanctifiés par des reliques précieuses ou par des manifestations surnaturelles. Les pèlerins de Compostelle étaient reconnaissables à leur bâton de marche (bourdon) et à la coquille qu'ils accrochaient à leur chapeau. Venus de toute l'Europe, les chrétiens empruntaient l'un des quatre itinéraires principaux permettant de franchir les Pyrénées pour atteindre Compostelle. Le plus méridional, partant de la vallée du Rhône, était appelé Via Tolosana à cause du passage obligatoire par Toulouse. Les chemins de pèlerinage ont été déclarés par le Conseil de l'Europe, en 1987, " premier itinéraire culturel européen ". En 1998, ils ont été inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO sous la forme d'une série de monuments individuels d'une importante signification historique définissant le tracé des routes de pèlerinage en France (déjà l'Espagne avait obtenu en 1993 l'inscription du chemin de Saint-Jacques à partir des cols pyrénéens). De ce fait la basilique Saint-Sernin est entrée dans le cercle prestigieux des monuments classés par l'UNESCO sur la route la plus méridionale vers Compostelle. |

13, Place Saint-Sernin 31000 TOULOUSE Tel : (33) 05 61 21 80 45 Fax : (33) 05 61 21 25 23 Mel : basilique-saint-sernin@wanadoo.fr |

Ouvrages

|